Bei einer Eileiterverklebung kann es zu folgenden Komplikationen kommen.

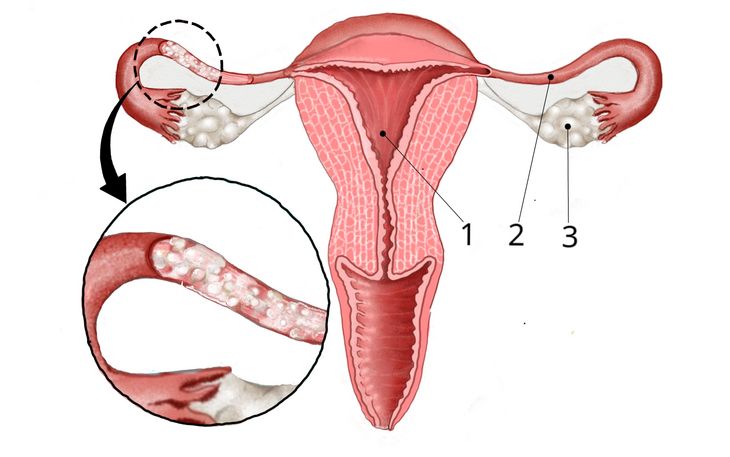

- Unfruchtbarkeit – bei einer Eileiterverklebung ist eine Befruchtung auf natürlichem Wege nicht möglich,

- Einleiterschwangerschaft

Entzündungen können zum einen zu fibrotischen Veränderungen führen, die die Eileiter einengen oder verkleben und so zu Unfruchtbarkeit (Sterilität) führen.

Zum anderen können sich Entzündungen in den Bauchraum ausbreiten und so zu einer Pelveoperitonitis (Entzündung des Bauchfells im Beckenbereich), einem Abszess im sogenannten Douglasraum (tiefster Punkt im weiblichen Becken) oder zu Pseudotumoren führen.

Letztere sind entzündliche Tumore, die die Darmschlingen oder das Omentum Majus (unter dem Bauchfell befindliches großes Fett- und Bindegewebe Netz) mit betreffen.

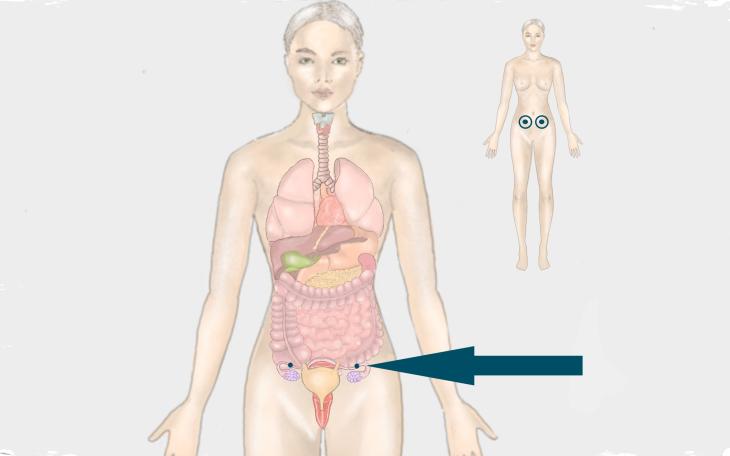

Eine Infektion mit Chlamydien kann auch zu dem sogenannten Fitz-Hugh-Curtis-Syndrom führen. Bei diesem breitet sich die Infektion über den Bauchraum bis zur Leber aus und führt hier zur Entzündung zwischen der Leber und der Rückenwand (Perihepatitis).

Schwangerschaften sind bei einer Eileiterverklebung mit einer höheren Sterblichkeit (Morbidität) für Mutter und Kind verbunden.

Aber auch nach einer Entfernung der Eileiter sind Schwangerschaften möglich! Bei der Befruchtung in vitro werden Eizellen aus den Eierstöcken entnommen und außerhalb mit Sperma des Partners befruchtet.

Die befruchtete Eizelle wird dann im richtigen Zeitpunkt des Monats Zykluses in die Gebärmutterschleimhaut eingesetzt, sodass sich dort ein Kind entwickeln kann.