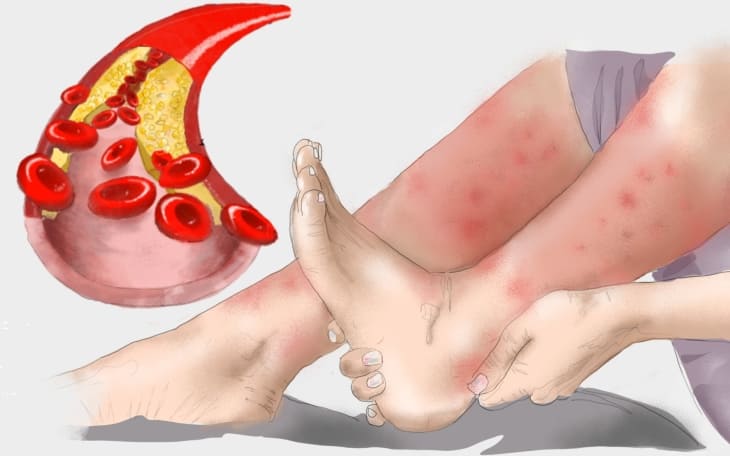

Die Behandlung bei Durchblutungsstörungen im Fuß richtet sich nach der Ursache.

- Lebensstiländerung – Eine große Rolle bei sowohl arteriellen als auch venösen Ursachen spielt die Lebensstiländerung.

- Rauchstopp

- Normalgewicht

- regelmäßig ausreichend Bewegung sind wichtiger Bestandteil jeder Therapie.

- Akut vs. chronische Behandlung – Weiterhin gilt es einen akuten Notfall (Thrombose) von einem chronischen Geschehen (z. B. pAVK) zu unterscheiden und so die richtige Therapie einleiten zu können.

- Thrombose – Eine Thrombose wird mittels Blutverdünner oder gar Entfernung des Thrombus (Blutgerinnsels) behandelt.

- pAVK – Die chronischen Geschehen, zum Beispiel die pAVK, werden anhand der Stadien (siehe Stadien) und Symptome therapiert.

Es kommen konservative Methoden, wie Gehtraining, Medikamente oder Operationen zum Einsatz (Für mehr Informationen siehe „pAVK“.). - Venenschwäche – Bei der chronische venösen Insuffizienz kommen neben Lebensstiländerungen auch Kompressionsstrümpfe zum Einsatz.

- Ggf. Wundversorgung – Bei beiden Erkrankungen kommen Wundbehandlungen zum Einsatz, wenn bereits ein Ulcus (Geschwür der Haut) besteht.

Zur Therapie der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit gibt es allgemeine Maßnahmen, die stadienunabhängig sind und von allen Patienten mit pAVK eingehalten werden sollten.

Vermeidung der Risikofaktoren

Hierzu zählen die Vermeidung der Risikofaktoren, die zur Entstehung / Progression (Fortschreiten) der Erkrankung führen.

Als einer der wesentlichen Pfeiler gilt der absolute Nikotinverzicht.

Ferner sollte bei Patienten mit einem bekannten Diabetes Mellitus die Blutzuckereinstellung erfolgen.

Bei adipösen Patienten ist eine Gewichtsreduktion anzustreben.

Erhöhte Blutfettwerte werden ebenfalls medikamentös behandelt.

Zusätzliche Maßnahmen sind zum einen die Tieflagerung der betroffenen Extremität (der Durchblutungsdruck wird damit erhöht) und eine konsequente Fußpflege, zur Vermeidung der Entstehung von Wunden.

ASS

Alle Patienten mit pAVK erhalten ASS =(AcetylSalicylSäure) zur Thromboseprophylaxe.

Stadienspezifische Therapie

Stadium 1 + 2

Ab Stadium 1 /spätestens ab Stadium 2 sollte mit einem Gehtraining begonnen werden.

Therapieziel ist es die Blutversorgung der Extremität zu verbessern. Dadurch wird die Gehleistung verbessert, Hintergrund ist die Vermeidung der Entstehung von Gewebsdefekten (Wunden etc.) bzw. sollen diese durch die verbesserte Blutversorgung wieder abheilen. Die Empfehlungen variieren von mind. 2mal wöchentlich für 45 – 60 Minuten bis zum täglichen Gehtraining für 1 – 2 Stunden.

Der Erfolg der Therapie hängt von der Krankheitseinsicht des Patienten sowie das Umsetzen des Gehtrainings maßgeblich ab.

Operative / Interventionelle Maßnahmen erfolgen erst, wenn die konservative Therapie nicht erfolgreich ist.

Stadium 3 + 4

In Stadium 3 und 4 ist das Gehtraining kontraindiziert und sollte nicht mehr ausgeübt werden.

Interventionelle Methode der Wahl ist die perkutane transluminale Angioplastie, kurz PTA.

Diese ist ein minimalinvasives Verfahren, um Engstellen in einem Gefäß zu beheben.

Über ein Katheterverfahren wird ein aufblasbarer Ballon in das betroffene Gefäß eingeführt, dieser wird in der Engstelle aufgepumpt und die Engstelle somit erweitert.

Je nach Gefäßstatus kann dann noch ein Stent eingesetzt werden.

Der Stent ist eine Gefäßstütze und gewährleistet das Offenbleiben der Engstelle.

Operative Verfahren

Operative Verfahren kommen zum Einsatz, falls interventionelle Verfahren nicht möglich bzw. nicht erfolgreich sind.

Hier ist die Thrombendarteriektomie (TEA) Mittel der Wahl.

Hierbei wird das Gefäß in Längsrichtung eröffnet und mit einem Spatel ausgeschält und somit die Engstellen beseitigt. Operativ ist auch ein Bypass möglich.

Ziel ist es die Engstelle zu umgehen, indem man an das betroffene Gefäß ein Umgehungskreislauf um die Engstelle herum installiert. Als Bypassmaterial können körpereigene Venen oder Kunststoffmaterial verwendet werden.

Als letzte Methode, die man anwendet, zählt die Amputation. Sie kommt erst zum Einsatz, wenn die Rekonstruktionsmöglichkeiten ausgeschöpft sind, bei ausgeprägten Nekrosen oder Infektionsgeschehen.

Dabei gilt das „IRA-Prinzip“: Infektbeherrschung, Revaskularisation, Amputation. Die Blutversorgung soll vor Amputation wiederhergestellt werden, damit die postoperative Abheilung erfolgen kann. Bei Infektionen (besonders in Stadium 4) wird eine systemische Antibiotikatherapie eingesetzt.

Medikamentös werden in Stadium 3 und 4 Prostanoide eingesetzt, die die Durchblutung verbessern.