- Anamnese – Der Arzt wird zunächst im Patientengespräch die Symptome, deren Verlauf, sowie Vorerkrankungen erfragen.

- Körperliche Untersuchung – Im Anschluss erfolgt eine körperliche Untersuchung, bei der der Arzt den Bauch mit dem Stethoskop abhört und abtastet.

Eine Gallengangsentzündung lässt sich so jedoch nur schwer nachweisen, weswegen weitere Untersuchungen nötig werden. - Blutuntersuchung – In einer Blutuntersuchung lassen sich bei einer Gallengangsentzündung Entzündungswerte (CRP und Leukozyten (weiße Blutkörperchen)) nachweisen.

- Ultraschall – Im Ultraschall können ggf. Hinweise auf die Ursache einer Gallengangsentzündung gefunden werden

Anamnese

Wie bei vielen Erkrankungen aus dem Bereich der Inneren Medizin ist es für den Arzt/die Ärztin sehr wichtig alle Symptome und den Krankheitsverlauf genau beschrieben zu bekommen.

Es wird also immer zunächst eine ausführliche Befragung stattfinden (Anamnese).

Besonders die Art, der Zeitraum, der Ort und der Verlauf der Schmerzen sind hierbei wichtige Hinweise für eine erste Verdachtsdiagnose. Ebenso sind Veränderungen beim Stuhlgang oder Unverträglichkeiten auf Nahrungsmittel aussagekräftig.

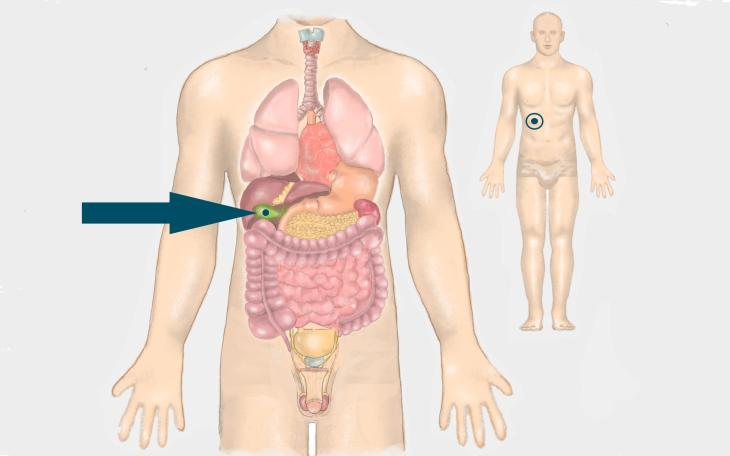

Körperliche Untersuchung

Die körperliche Untersuchung bringt häufig weitere Hinweise.

Die Haut kann hierbei eine wichtige Rolle spielen. Sogenannte Leberhautzeichen, wie eine rote Musterung der Handflächen, sternförmige Gefäßerweiterungen oder stark rötlich gefärbte Lippen können auf einen Leberschaden hinweisen.

Ebenso ist eine Gelbfärbung der Augen oder der Haut ein Anzeichen für ein Problem im Bereich der Leber oder der Gallenwege.

Oft kann bei Betroffenen ein Druckschmerz unter dem rechten Rippenbogen ausgelöst werden, welcher sich bei der Einatmung verstärkt.

Blutuntersuchung

Weiterhin sind verschiedene Werte im Blut bei der Gallengangsentzündung verändert.

Es zeigen sich zum einen erhöhte Entzündungsparameter (insbesondere bei der akuten bakteriellen Cholangitis).

Diese sind allerdings nicht spezifisch, sondern treten bei den meisten entzündlichen, bakteriellen Erkrankungen auf.

Bei den chronischen Verläufen sind häufig die Leberwerte erhöht.

Insbesondere diejenigen, die auf einen Gallenstau hinweisen, beispielsweise das Bilirubin oder die alkalische Phosphatase.

Bei den autoimmun vermittelten Gallengangsentzündungen können weiterhin bestimmte Antikörper im Blut ermittelt werden, die auf eine Reaktion des Immunsystems gegen körpereigene Strukturen hinweisen.

Bildgebung (Ultraschall)

Bei einer Ultraschalluntersuchung kann eine Stauung der Gallenwege oder Gallensteine gesehen werden, was ein weiterer Hinweis auf eine Gallengangsentzündung ist.

Besonders bei den chronischen, autoimmunen Cholangitiden gibt es weitere bildgebende Untersuchungen zur Diagnosesicherung.

Eine MRCP ist eine Untersuchung mittels Magnetresonanztomographie, wobei die Gallengänge mit Kontrastmittel dargestellt werden können.

In manchen Fällen sieht man hier typische Veränderungen der Wände der Gallenwege.

Weiterhin kann eine ERCP eine sinnvolle Ergänzung sein, hierbei wird ähnlich einer Magenspiegelung ein Schlauch mit Kamera bis vor den Eingang der Gallenwege im Darm eingeführt und anschließend mit einem dünnen Schlauch und Kontrastmittel die Gallengänge dargestellt.

Hierbei können auch Ballons zur Aufweitung der Gallenwege verwendet werden oder Gallensteine entfernt werden.