- Harndrang – Ab 130–150 ml in der Blase kommt es zum Harndrang, normalerweise kann dieser gut zurückgehalten werden, bei inkontinenten Patienten funktioniert dies jedoch nicht mehr.

- Alterung / Hormone – Altersbedingte bzw. hormonelle Veränderungen (insbesondere bei Frauen ab der Menopause)

- Muskelschwäche – Schwächung der Beckenbodenmuskulatur durch Geburt oder Operationen (z. B. an der Prostata)

- Übergewicht – Übergewicht führt zu einer Bindegewebsschwäche in der Beckenbodenmuskulatur.

- Medikamenteneinnahme als Ursache – Diuretika, beta-Blocker, ACE-Hemmer, Antidepressiva, Benzodiazepine, Anticholinergika

- Erkrankungen – chronische Atemwegserkrankungen mit häufigem Husten, neurologische Erkrankungen, Gefäß- und Nervenschäden bei Diabetes, chronische Harnwegsinfekte, chronische Obstipation, Erkrankungen der Harnblase.

Harninkontinenz vs. Stuhlinkontinenz

Die Ursachen für eine Harn- und Stuhlinkontinenz müssen getrennt voneinander betrachtet werden und auch für die verschiedenen Formen der Harninkontinenz gibt es unterschiedliche Ursachen.

Harninkontinenz

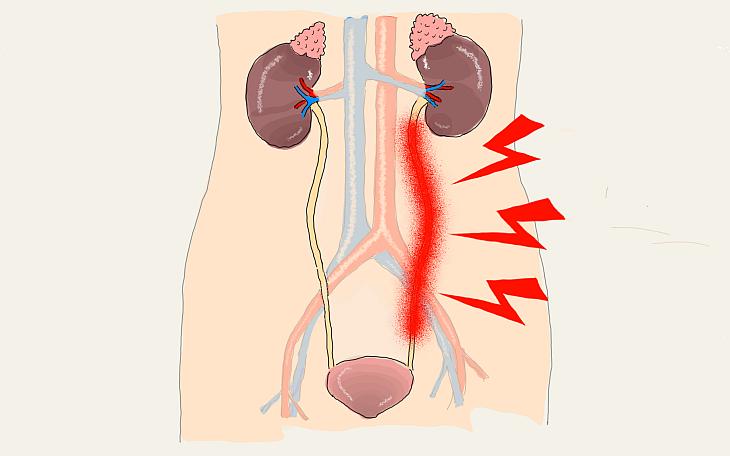

Bei dieser ist im Allgemeinen das Zusammenspiel zwischen Blasenaktivität, dem Schließmuskel der Harnröhre, den Nerven und den verarbeiteten Arealen im Gehirn gestört.

Gründe für eine Belastungsinkontinenz sind, dass der Mechanismus, der den Urin aus der Blase in die Harnröhre kontrolliert abgeben soll, nicht mehr funktioniert.

Das kann durch Nervenschäden oder Fehlweiterleitungen ans Gehirn, eine Beckenbodenschwäche oder Vorwölbungen der Harnblase verursacht sein.

Blasensteine, Verengungen der Harnröhre oder Harnwegsentzündungen können auch dazu beitragen.

Ein erhöhtes Risiko bilden Faktoren wie Übergewicht, chronischer Husten, ein schwacher Beckenboden, das Heben schwerer Dinge und das weibliche Geschlecht.

Frauen haben durch ihr breites Becken und 3 Öffnungen im Beckenboden ein schwächeres Bindegewebe als Männer, weshalb eine Harninkontinenz öfter auftreten kann.

Bei der Dranginkontinenz werden schon bei einer gering gefüllten Blase Signale an das Gehirn gesendet und die Blase entleert sich.

Ursächlich dafür sind Nervenschäden oder Reizungen der Nervenbahnen.

Diese können im Rahmen von Erkrankungen wie M. Parkinson, Multiple Sklerose, M. Alzheimer, Tumoren, Schlaganfälle oder nach Operationen geschädigt sein.

Entzündungen, wie sie bei Harnwegsinfektionen oder Blasensteinen vorkommen, können die Blase zusätzlich reizen.

Auch psychische Ursachen sind in der Lage, Symptome einer Harnwegsinkontinenz auszulösen.

Wenn vermehrter Stress auf der Arbeit, im Freunden und im Familienkreis herrscht, kann die Anspannung das Nervensystem zusätzlich belasten.

Die Reflexinkontinenz wird ebenfalls durch Nervenschäden verursacht, welche allerdings eher Folgen von Querschnittslähmungen oder neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose, M. Parkinson oder M. Alzheimer sind.

Bei Männern kann eine Überlaufinkontinenz durch eine vergrößerte Prostata bedingt sein.

Diese kann die Harnröhre abquetschen und somit den Abfluss des Urins zunächst verhindern, bis sich der Urin zu sehr in der Blase aufstaut und dann überläuft.

Auch Medikamente können Nebenwirkungen haben, die eine Harninkontinenz auslösen können.

Das sind Diuretika, die zur Blutdrucksenkung eingesetzt werden, indem sie die Ausscheidung von Flüssigkeit aus dem Körper fördern.

ACE-Hemmer, Beta-Blocker und Cholinesterasehemmer reizen die Blase und erhöhen somit das Risiko für eine Harninkontinenz.

Stuhlinkontinenz

Die Stuhlinkontinenz hat ebenso viele verschiedene Ursachen.

Ein Grund ist die Schädigung des Schließmuskels, die durch Operationen, eine Geburt oder eine Beckenbodenschwäche hervorgerufen wird.

Aber auch wenn die Reservoirfunktion gestört ist, der Stuhl also nicht mehr im (End)darm gespeichert werden kann, kommt es zum ungewollten Stuhlabgang.

Dies kann bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen wie Colitis ulcerosa oder M. Crohn der Fall sein.

Auch hier können Nervenschäden aufgrund von M. Parkinson, Multipler Sklerose, M. Alzheimer, Querschnittslähmung oder Schlaganfällen die Ursache einer Stuhlinkontinenz sein.

Zudem kann bei Verstopfungen oder Darmträgheit nur flüssiger Stuhl an der Blockade vorbei abgegeben werden.

Als weitere Gründe sind eine Beckenbodenschwäche, der Missbrauch von Abführmitteln und psychische Ursachen zu nennen.

Im Allgemeinen ist auch das Alter ein Risikofaktor für das Erlangen einer Harn- oder Stuhlinkontinenz, denn etwa 40% der über 70 jährigen Personen in Deutschland sind davon betroffen.

Im Alter verlieren das Bindegewebe und die Muskulatur des Beckenbodens an Elastizität und Spannung, sodass die Blase mitsamt der Harnröhre etwas absinken kann.

Die Schließmuskel des Enddarms und der Harnröhre sind ebenfalls etwas weiter aufgedehnt und können unter Umständen nicht den kompletten Harn oder Stuhl zurückhalten.

Viele Betroffene im höheren Alter sehen zudem die Inkontinenz nicht als Erkrankung, sondern als Begleiterscheinung des Alters und glauben, sie nicht therapieren zu können.