Harnwegsinfektionen sind im Kindesalter recht häufig.

Anders als bei Erwachsenen zeigen Kinder erst ab einem bestimmten Alter klassische Symptome.

Bei Säuglingen und Kleinkindern, die sich nicht über die Beschwerden äußern können, zeigen sich oft nur sehr unspezifische Symptome wie:

- Trinkschwäche

- Schlappheit

- Fieber und Unruhe.

Daher ist es ratsam, auch bei uneindeutigen Beschwerden einen Arzt aufzusuchen, um diese abzuklären.

Die antibiotische Therapie im Kindesalter richtet sich nach auch nach dem Alter, so erhalten Kinder unter dem 3. Lebensmonat andere Medikamente als Ältere.

Der individuell empfohlene Weg wird vom behandelnden Kinderarzt im Zuge der Leitlinien ausgewählt.

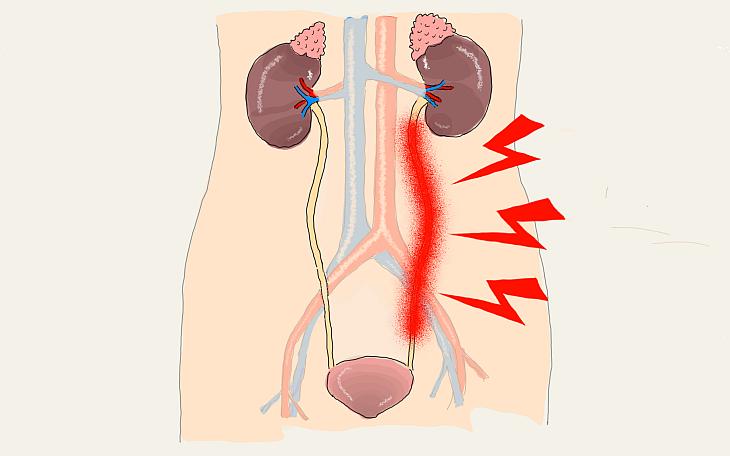

Außerdem können vermehrte Harnwegsinfekte im Kindesalter ein Hinweis auf anatomische Veränderungen der Harnwege sein.

Bei Verdacht darauf, kann eine ausführliche Bildgebung der Harnorgane und eine Untersuchung der Blasenfunktion erfolgen.

In einigen Fällen kann eine korrigierende Operation notwendig sein um die langfristige Infektionsgefahr zu senken und eine gesunde Entwicklung zu gewährleisten.